Nama lengkapnya adalah Muhammad ‘Aidrus b. Badr Al-Din Al-Butuni. Ia adalah ulama keturunan bangsawan kumbewaha yang belum jelas kelahirannya. Ahli sejarah meperkirakan, ia lahir pada perempat akhir pada abad ke-18, di wilatah Buton atau juga disebut dengan Wolio. Wilayah ini terletak dikawasan Tenggara Jazirah Sulawesi Selatan dan diapit Laut Banda di sebelah utara dan timurnya, Laut Flores di sebelah selatannya, Teluk Bole serta Selat Buton di sebelah baratnya.

Konon, sebutan Wolio sendiri diyakini masyarakat setempat berasal dari kata “Wali Allah”, mengingat daerah ini dihuni oleh banyak wali yang memiliki “keramat” tinggi. Di antaranya adalah Syaikh ‘Abd Al-Wahid, pembawa pertama Islam di daerah ini. Haji Pada, ulama putra daerah yang pernah mondok di Makkah. Sayid Raba, seorang ulama berasal dari Johor, dan masih banyak lagi.

Ahli sejarah telah menyatat, bahwa Buton memiliki kedalaman sejarah tersendiri dalam penyebaran Islam dikawasan Indonesia Timur. Posisi geografisnya yang strategis, berada pada jalur pelayaran antara Nusantara bagian Barat dan kepulauan rempah-rempah di Nusantara bagian Timur, menyebabkan daerah Buton menarik diperebutkan oleh kaum penjajah maupun kerajaan-kerajaan besar Islam, seperti Goa dan Ternate.

Pada awal abad ke-17, Goa dan Ternate serta Belanda berlomba menanamkan pengaruhnya di daerah ini. Dampak dari pengaruh perebutan kekuasaan luar ini, melahirkan dua gejala menarik di lingkungan Kerajaan Buton. Satu sisi, proses islamisasi mengejala di hampir segala sektor kehidupan masyarakat Buton, atas pengaruh kerajaan Islam Goa dan Ternate. Sementara di sisi lain, terjadi perubahan sistem pengangkatan sultan dari tradisi turun-temurun menjadi sistem pemilihan. Sultan dipilih dari golongan Kauma (agamawan) oleh satu badan yang terdiri atas sembilan Bonto (menteri) dan dua orang Bontogena (menteri besar), keduanya dari golongan Walaka (bangsawan). Perubahan ini terjadi akibat perebutan pengaruh politik dari luar, antara Gua dan Ternate-mewakili Islam, dan politik Belanda-mewakili Barat.

Dengan kendali politik di bawah kekuasaan golongan Kauma, Buton benar-benar menjadi kerajaan Islam yang puritan. Terlebih lagi Islam dalam tradisi golongan Kauma teridentifikasi berbasis Islam sufistik. Dengan demikian, penguasa Buton bukan hanya beragama Islam, tapi juga penganut tasawuf.

Di sinilah sisi menarik Kerajaan Buton, dikala dunia Islam pada umumnya dan Nusantara pada khususnya telah terjadi ketegangan antara Islam sufistik dengan Islam pembaruan, justru di Buton ajaran tasawuf menempati posisi tersendiri di hati penguasa maupun rakyatnya. Terbukti, ada salah satu sultan Buton yang merupakan ulama tasawuf terkemuka, yaitu Sultan Muhammad ‘Aidrus, yang menjabat selama 27 tahun (1824-1851 M). Sebelum menjadi sultan, Syaikh Muhammad ‘Aidrus tercatat pernah menduduki jabatabn kapitan laut(panglima tentara laut) kerajaan Buton.

Hibrida Intelektualisme Syaikh ‘Aidrus

Syaikh ‘Aidrus lahir dari keluarga ulama sekaligus petinggi di kerajaan Buton. Kakeknya, La Jampi, pernah menjadi sultan dengan gelar Sultan Qa’im Al-Din Tua (1763-1788). Ia merupakan ulama besar penganut tarekat Qadiriyyah yang diterimanya melalui jalur ‘Abd Al-Karim Al-Samman Al-Qadiri, Al-Madani.

Dari jalur kakek, ‘Aidrus untuk pertama kalinya menerima pendidikan Islam pada masa usia dini, sekaligus belajar ajaran tarekat Qadiriyyah umumnya, dan tarekat Khalwatiyyah Sammaniyyah khususnya. Menurut A.M. Zahari (1977), sampai pada tahun 1974, orang Buton masih bisa menyaksikan bekas tempat Muhammad ‘Aidrus dibina oleh kakeknya dalam pengetahuan agama, khususnya tasawuf. Tempat itu dikenal dengan zawiyah, yaitu bangunan tempat pengajian di masa kesultanan yang terdapat di dalam komplek keraton. Ajaran yang diwarisi Muhammad ‘Aidrus dari kakeknya berupa sebuah ajaran tarekat Qadiriyyah yang dimuat dalam sebuah naskah berjudul, “Risalah fi Ahwal al-Muraqabah al-Mansubah ila al-Saikh Muhammad ibn ‘Abd al-Karim al-Qadiri”.

Selain belajar tasawuf kepada kakeknya, Muhammad ‘Aidrus juga belajar kepada seorang ulama Makkah bernama Syaikh Muhammad b. Syais Sumbul Al-Makki, murid ‘Abd Al-Karim Al-Samman, yang sempat tinggal di Buton. Dari gurunya yang satu inilah, Muhammad ‘Aidrus secara khusus mempelajari ajaran tarekat Khalwatiyyah Sammaniyyah. Bukti bahwa Muhammad ‘Aidrus pernah belajar kepada Syaikh Muhammad b. Syais Sumbul Al-Makki dapat diketahui melalui tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Muhammad ‘Aidrus berkata:

Kai rangoku iguruku mancuana (dan yang aku dengar dari guruku yang mulia) miana Makkah Muhammad Siytu (orang Makkah Muhammad itu) alaihi rahmatullah (semoga dirahmati oleh Allah)

Muhammad yang dimaksud adalah Syaikh Muhammad b. Syais Sumbul Al-Makki. Hal ini dipahami dari tulisannya yang lain, yang menyebutkan: “ Lalu aku menuliskannya sebagaimana yang diajarkan kepadaku dan diizinkanku untuk mengajarkannya oleh Syaikhku dan guruku asy-Syaikh Muhammad ibn Syais Sumbul al-Makki.” (Muhammad ‘Aidrus: t.t.)

‘Abd Al-Hadi, anak ‘Aidrus, menuturkan bahwa tarekat Khalwatiyyah Sammaniyyah sampai kepada ayahnya melalui silsilah sebagai berikut: Muhammad ‘Aidrus b. Badr Al-Din Al-Butuni, dari Muhammad b. Syais Sumbul Al-Makki, dari Muhammad b. ‘Abd Al-Karim Al-Samman, dari Mushtafa b. Kamal Al-Din Al-Bakri, dari ‘Abd Al-Lathif, dari Mushtafa Afandi Al-Adranuri, dari ‘Ali Afandi Qurabasyi, dari Isma’il Al-Juruni, dari ‘Umar Al-Fu’adi, dari Khai Al-Din Al-Tauqa’i, dari Halabi Al-Sultani Al-Aqrani, alias Jamal Al-Khalawati, dari Muhammad Al-Anjani, Abu Zakariyya Yahya Al-Syirwani, dari Pir Shadr Al-Din, dari ‘Izz Al-Din, dari Muhammad Miram Al-Khalawati, dari ‘Umar Al-Khalawati, dari Akha Muhammad Al-Balisi, dari Abu Ishaq Ibrahim Al-Kailani, dari Rukn Al-Din Al-Ahrawi, dari Syihab Al-Din Al-Tibrizi, dari Rukn Al-Din Muhammad Al-Najjasyi, dari Quthb Al-Din Al-Abhari, dari ‘Abd Al-Qahir Diya’ Al-Din Al-Suhrawardi, dari ‘Umar Al-Bakri, dari Muhammad Al-Bakri, dari Muhammad Al-Danyuri, dari Mimsya’ Al-Nyuri, dari I-Junaid Al-Baghdadi, dari Sirya Al-Saqati, dari Ma’ruf Al-Karakhi, dari Dawud Al-Tabi, dari Habib Al-‘Ajami, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Ali b. Abi Thalib, dari Nabi Muhammad SAW.

Sejarah mencatat bahwa untuk memperdalam pengetahuan tarekat Khalwatiyyah Sammaniyyah, Muhammad ‘Aidrus selain belajar kepada Syaikh Muhammad b. Syais Sumbul Al-Makki dan kakeknya La Jampi (Sultan Qaim Al-Din Tua), ia juga mempelajari tulisan-tulisan Syaikh ‘Abd Al-Shamad Al-Palimbani, seperti kitab Hidayat al-salikin fi Suluk Masalik al-Muttaqin. Hal ini dikarenakan, di Buton, tarekat Khalwatiyyah Sammaniyyah yang diajarkan ‘Abd Al-Karim Al-Samman banyak dipelajari melalui karya-karya ‘Abd Al-Shamad Al-Palimbani, yang juga merupakan murid Al-Samman (Abd Rahim Yunus: 1995).

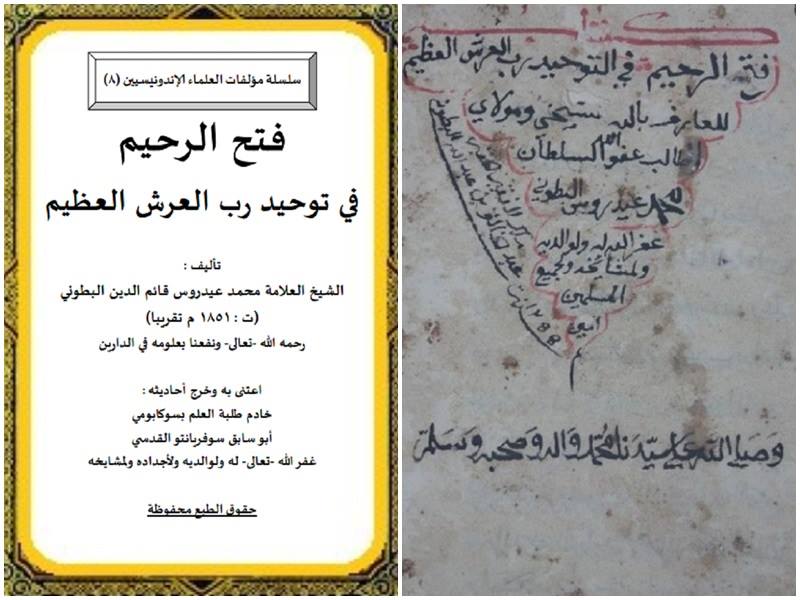

Berbekal dengan ilmu agama yang diperolehnya dari kakeknya, gurunya serta dari buku-buku agama yang ada pada masanya, ia menulis sejumlah tulisan yang berisi ajaran Islam. Empat di antaranya dapat di kategorikan sebagai ajaran tasawuf. Keempat tulisannya itu adalah: Jauharana Manikmu, Mu’nisah al-Qulub fi al-Zikrwa-Musyahadah ‘Alam al-Guyub, Diya al-Anwar fi Tasfiyah al-Akdar, serta Kasyf al-Hijab fi Muraqabah al-Wahhab. Yang disebut pertama ditulis dalam bahasa daerah Wolio, sementara tiga lainnya ditulis dalam bahasa Arab. Secara umum, karya-karya tasawuf Muhammad ‘Aidrus banyak mengulas ajaran-ajaran tarekat Khalwatiyyah Sammaniyah. Hal ini, misalnya, dapat disimak dari beberapa pemikirannya tentang zikir, fana’ dan baqa’, khalwat, muraqabah, dan maqamat.

Pembahasan tentang zikir, fana’ dan baqa’, banyak dikemukakan Muhammad ‘Aidrus dalam keempat kitab tasawufnya tersebut. Menurut Muhammad ‘Aidrus, zikir dapat dilakukan serorang salik dengan dua cara, yaitu; zikir dengan hati (qalb) dan zikir dengan lidah (lisan). Zikir pertama dilakuakn dengan menenangkan hati, lalu menghilangkan segala sesuatu yang di hati selain Tuhan. Sedangkan zikir yang kedua dilakukan dengan mengikuti sejumlah tata tertib (adab) tertentu. Untuk menunjang paraktik ritual ini, Muhammad ‘Aidrus menuturkan ruang lingkup zikir, yang terdiri dari “kemuliaan zikir,” adab dan tata cara zikir, serta “macam-macam zikir”. Dalam konteks ini, Muhammad ‘Aidrus membuat aturan dan ruang lingkup zukir dalam rangka agar, setelah salikmencapai fana’ pada saat berzikir hijab (tabir) dapat terbuka baginya. Pada saat itu ia akan sampai pada taraf baqa’, dalam artian musyahadah (penyaksian) kepada Allah.

Dalam membahas fana’, ‘Aidrus menyebut tiga bentuk; (1) fana’ al-af al (hancurnya perbuatan manusia dan perbuatan semua makhluk dalam perbuatan Allah Swt), (2) fana; al-sifat (hancurnya sifat manusia dan semua makhluk dalam sifat-saifat Allah), dan (3) fana’ al-zat (hancurnya zat manusia dan semua makhluk dalam zat Allah, di mana tidak ada wujud selain wujud Allah). Sementara dalam membahas baqa’/ musyahadah, Muhammad ‘Aidrus menyebut dua macam syuhud, yaitu; (1) syuhud al-kasrah fi al-wahdah (menyaksikan yang banyak pada yang esa), artinya sufi menyaksikan bahwa wujud mahkluk berada pada wujud Allah, dan tidak pada dirinya sendiri, dan (2) suhud al-wahdah fi al-kasrah(menyaksikan yang esa pada yang banyak), artinya sufi menyaksikan dengan perasaannya, bahwa Allah berujud pada segala yang wujud.

Pemikiran lain Muhammad ‘Aidrus adalah tentang khalwat, yang memiliki proporsi sendiri karena ia mencirikan tarekat Khalwatiyyah Sammaniyyah dibandingkan tarekat lainnya. Ia mengkalasifikasikan Khalwat menjadi tiga tingakatan, yaitu khalwat salik, khlawat ‘arif, dan khalwat al-mutlak. Khalwat salikadalah khalwat salik murid yang sedang belajar tasawuf dan menempuh tarekat. Orang ini disebut “salik”. Khalwat semacam ini dilakukan dengan mengikuti tata cara teretentu. Persiapan memasuki perkhalwatan adalah membiasakan diri mengasingkan diri, mengurangi makan, minum, dan tidur. Ketika memasukui perkhalwatan, hendaknya ia bersedekah, menyucikan diri, pakaian, dan tempat khalwatnya, khalwat dilakukan ditempat tertutup, tidak dimasuki sinar, tingginya sekedar setinggi badan orang berkhalwat, lebarnya cukup untuk duduk, panjangnya cukup untuk melaksanakan shalat, pintunya mengahadap kiblat, letaknya jauh dari tempat keramaian.

Khalwat ‘arif adalah yang dilakukan dengan hati saja, meskipun tubuhnya ditengah-tengah orang ramai. Sementara khalwat al-mutlak hanya dilakukan oleh seorang gaus, yaitu puncak tertinggi dari tingkatan sufi. Dan hanya ada satu orang saja dalam satu masa yang berkedudukan seperti itu.

Adapun mengenai muraqabah dan maqamat, Muhammad ‘Aidrus sebetulnya menjadikannya sebagai satu kesatuan dengan pengalaman dan zikir dalam jalan tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, ia menjelaskan, bahwa muraqabah adalah maqam yang datang setelah maqam ihsan dan sebelum maqam musyahadah. Maksud ihsan adalah menyembah Tuhan dalam kedaan seakan-akan melihat-Nya.Sedangkan yang dimaksudkan dengan muraqabah adalah menyembah Tuhan dalam keadaan Tuhan melihat-Nya, dan yang dimaksudkan dengan musyahadah adalah menyembah Tuhan dalam kedaan ia melihat-Nya.

Ghazalisme Buton

Secara umum pemikiran tasawuf Syaikh ‘Aidrus di atas banyak terinspirasi ajaran sufisme Al-Ghazali. Hal ini bisa dimaklumi mengingat kebanyakan ulama Buton merupakan “pecinta” kitab-kitab Al-Ghazali. Sebutlah Syaikh ‘Aidrus, dan Haji ‘Abd Al-Ghani. Tokoh yang disebut terakhir juga merupakan ulama Buton yang hidup sejaman dengan Syaikh ‘Aidrus. Mereka adalah teman dekat, bukan saja dalam majelis perkumpulan ulama, tapi juga dalam pemerintahan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad ‘Aidrus (1824-1851) Haji ‘Abd Al-Ghani diangakt menjadi kenepulu. Makanya, ia juga populer dengan nama Kenepulu Bula.

Sejak kecil, Haji ‘Abd Al-Ghani belajar agama dari orang-orang daerahnya. Semangat keagamaan dan keilmuan yang dimilikinya mendorongnya berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu agama. Banyak sumber menyebutkan, Haji ‘Abd Al-Ghani sewaktu di Makkah sangat tertarik berat dengan pemikiran Al-Ghazali. Hal ini pula yang menyebabkan pemikirannya banyak terinspirasikan pemikiran tasawuf dan filsafat Al-Ghazali.

Setelah beberapa tahun lamanya bermukim di Makkah, ia kembali ke tanah air. Di sini, ia aktif menulis, mengajar, dan berdakwah. Inti dakwahnya adalah pemurnian akidah, sesuai Qur’an dan Hadits menurut paham Asy’ari dan Maturidi. Dalam hal ini mengatakan:

Sudah mufakat ulama Asy’ariyyah, sudah se-ia pendeta Maturidiyyah, jangan berpegang pada keputusan puulako, dan segala kata pasisi (tukang ramal), yang dipegang dalil (Qur’an) dan hadits,

Dan semua kata sahabat,…..

Pemikiran-pemikiran Haji ‘Abd Al-Ghani dalam bidang keislaman sepenuhnya dapat dilihat dari sejumlah tulisannya, baik dalam bahasa Arab, maupun dalam bahasa daerahnya (bahasa Wolio). Dalam aspek tasawuf, tulisan Haji ‘Abd Al-Ghani memiliki banyak korelasi dengan pemikiran Al-Ghazali, karena ia adalah pengikut Al-Ghazali. Ajaran tasawufnya, dapat dibaca dalam tulisan-tulisannya sebagai berikut: Kalipopo Minawa (Bintang Terang), Padomana Alimu (Pedoman Orang Alim), dan Kainanawa Arifu (Kebun-kebun Orang Arif).

Selain Syaikh ‘Aidrus dan Haji ‘Abd Al-Ghani, kuatnya pengaruh pemikiran Al-Ghazali dalam perkembangan tasawuf Buton dapat disimak dalam pemikiran Haji ‘Abd Al-Hadi dan Muhammad Shalih, putra Muhammad ‘Aidrus Qa’im Al-Din.

Haji ‘Abd Al-Hadi telah mempelajari Islam dari ayahnya dan dari guru-guru yang datang berkunjung ke istana ayahnya di Buton. Ia lahir sebelum ayahnya, Muhammad ‘Aidrus, diangkat menjadi Sultan Buton (1824-1851). Masa kelahirannya diperkirakan sekitar perempat pertama abad ke-19. Perhatiannya dalam mencari ilmu keislaman ditandai dengan keberangkatannya ke Makkah bersama Haji ‘Abd Al-Ghani. Di samping menunaikan ibadah haji, ia juga mencari ilmu. Dalam naskah yang ditinggalkannya, ia menyebutkan bahwa dirinya pernah berguru kepada seorang ulama sufi. Ulama sufi yang dimaksud adalah Muhammad Sa’id al-Magribi:

Siytumo tapanamo rahasia

(Itulah ilmu rahasia)

Kapupuna ilmu asiraru

(kesudahan ilmu segala rahasia)

Tuamo yitu irangoku iguruku

(demikian kudengar dari guruku)

Muhammad Sa’id Magribi

(Muhammad Sa’id Magribi),……..

Tidak jelas, apakah Muhammad Sa’id ini pernah hadir di Buton sehingga ia berguru kepadanya, ataukah ia mendatanginya ke Maghribi setelah ia selesai menuanaikan ibadah haji. Berdasarkan bunyi syairnya yang lain, tampaknya, ia sendiri belajar ke Maghribi karena gurunya adalah seorang ulama Maghribi.

Dalam hal ini ia mengatakan:

…osiytumo wakutuu molabina

(itulah waktu yang terlebih)

Isarongina guru mami i-Magribi

(yang disebutkan guru kami di Magribi)

Muhammadi Saidi osarona

(Muhammad Said namanya)

Onincamo pandetana Magribi

(dialah ulama Magribi)

Corak pemahaman dan pengalaman tasawuf Haji ‘Abd Al- Hadi dapat dibaca dalam tulisannya yang diwariskannya kepada anak cucunya. Tulisannya yang berisi ajaran tasawuf adalah Kaokabi (Bintang). Naskah ini ditulis dalam bentuk syair-syair dalam bahasa Wolio.

Muhammad Shalih, selain dikenal sebagai ulama, juga merupakan Sultan Buton yang memimpin pada 1871-1877 M. Berdasarkan data-data yang ada, tidak diperoleh keterangan ia pernah memperoleh ilmu pengetahuan di luar Buton, sebagaimana ‘Abd Al-Hadi dan ‘Abd Al-Ghani. Dengan demikian, ilmu keislaman yang dimilikinya hanya diperoleh dari ayahnya dan dari ulama yang ada di Buton pada masa itu. Melalui tulisan-tulisanya, ia diketahui memiliki wawasan yang luas tentang ilmu keislaman, khususnya tasawuf. Hal ini bisa dibuktikan lewat ketiga naskahnya yang berisi tentang ajaran tasawuf, yaitu: Ibtida’ Sair Allah ila Intiha’ Sirr Allah, Tanbih al-Gafil wa Tanzih al-Mahafil, dan satu lagi buku tanpa judul, yang berisi doa-doa.

Dari riwayat hidup mereka, dapat dibandingkan bahwa di antara keempat ulama tersebut, hanya Muhammad ‘Aidruslah yang ajarannya dipandang paling menonjol dan berpengaruh. Hal ini dipahami, karena dialah yang paling banyak meninggalkan karya-karya tulis. Di samping itu, ia juga menduduki posisi sebagai penguasa tertinggi sebagai Sultan Buton. Oleh sebab itulah, dalam mengakaji dan memahami corak ajaran tasawuf yang berkembang di Buton pada abad ke-19 itu, pemikiran tasawuf ‘Aidrus lebih dominan dibanding dengan yang lain.(*)